まえがき

骨格の確かな文章を書くために。

リスト

- まず頭の中にある事柄を、思いつくまま秩序なしにばらばらに白紙に書き付けてみる。

- それをできるだけ細かく書く。雑多なその項目表を眺めて、どれを最初に、次に何をと見定め、項目に番号を打っていく。

- その途中で、ある項目についての準備の不足・知識の不足・考察の不足が、ここかしこに見えてくる。それの手当てとして、不足な材料を集める、調べる、考える。

- (それに従って書いたあと、)書き上げた内容のまずいところを修正する。次に、自分で内容の要点を項目として順に書きあげて並べてみる。すると、順序が逆になっている、あるいは錯綜していることに気づく。それを整える。

あとがき

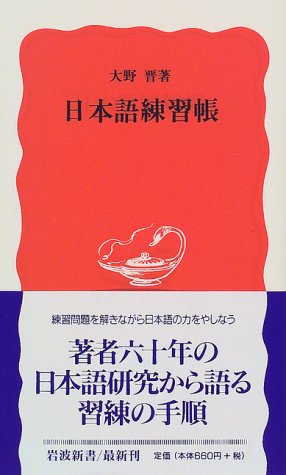

大野晋『日本語練習帳』より。4の作業は『作品を書き上げて、半月くらい箱に入れておいたあとでするといい。その頃になると自分の文章を客観的に見ることができるようになります』とのこと。

このリストは「文章の骨格」という章にあります。骨格をどう作るかというところは「どれを最初に、次に何をと見定め」で済まされていて、ちょっと肩すかしを食ったような印象を受けました。そこのところは他の本で補うとして、1(とにかく書き付ける)とか4(時間をおいて要約する)など、実践的な知恵として役立ちそうな感じです。