まえがき

『トップダウンの意思決定や、 合意形成(コンセンサス)の落とし穴を避けるためには、「同意(コンセント)」を得るという第三の効果的な方法がある。(略)こうした「同意」 による意思決定を組織に取り入れるために、私はよくホラクラシーの統合型意思決定 (Integrated Decision-making / IDM) プロセスを活用している。』

リスト

- 何かの意思決定をしたい人が、提案内容を資料にまとめる。

- 関連する知識や経験を持った人、この取り組みによって影響を受ける人に資料を見てもらう。

- 会議の参加者は提案者に対して、提案内容をより明確にするために質問する(修正箇所の指摘ではない)。

- 参加者は提案者にリスク、懸念点、改善点などをフィードバックする。

- 提案者は、どのフィードバックを検討して、どのフィードバックには目をつぶっておくかを決める。そして提案の改訂版をつくる。

- 提案者は参加者に提案に同意するかを尋ねる。同意が得られて提案者も納得していれば、 意思決定プロセスが完了して提案が実行に移される。

- 同意されなかった場合、参加者たちが修正内容を提案することもできる。このやりとりは提案が同意されるか、提案者が案を撤回するまで続く。 反対意見が出続けた場合でも、反対意見の扱い方を決めておくことで、次のステップに進むかどうかを判断できる。

あとがき

まえがきを含めて、トム・ニクソン『すべては1人から始まる――ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力』 (英治出版、2022年)より。本文の箇条書きを少しだけ編集して引用しました。

トップダウンともボトムアップ(コンセンサス)とも違う意思決定手法。第7項目の「反対意見の扱い方を決めておく」あたりが実際の運用の難所のように思えます。

タイトルのソース原理というのは、要約が難しいので象徴的な文章を引用します。

ソース原理の提唱者であるピーター・カーニックが、30年以上におよぶ経験と何百人ものソースである人物との対話を通じて得た大きな発見のひとつは、社会的なムーブメントから企業、舞台芸術の創作に至るまで、人間のあらゆる営みを検証すると、1人の個人が重要な役割を担っていることだった。

組織的な活動の中心にいる個人に焦点を当てた原理で、個人的な経験に照らせばよく納得のいく考え方です。

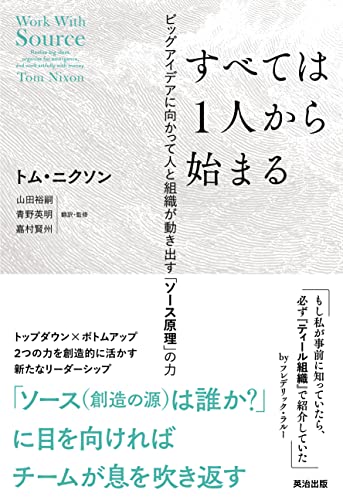

タイトル: すべては1人から始まる――ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力

著者: トム・ニクソン(著)、山田裕嗣(翻訳)、青野英明(翻訳)、嘉村賢州(翻訳)

出版社: 英治出版

出版日: 2022-10-26