まえがき

『「役に立たない知識は有益だ」というフレクスナーの主張は、現在においていっそう重要であり、さらに広い分野において真実であり続けている。なぜなら、』

リスト

- 基礎研究はそれ自体が知識を向上させる(知識は唯一、使えば使うほど増える資産)

- 先駆的な基礎研究はしばしば予想外の直接的な形で、新しいツールや技術をもたらす(例:インターネットも基礎研究の派生物)

- 好奇心を原動力とする研究は世界最高レベルの学者を惹きつけ、革命的な応用をもたらす可能性がある(例:自然現象を方程式に置き換える技能は財政・社会データの定量分析に応用できる)

- 基礎研究によって得られる知識の大半は公開され、総じて社会のためになる

- 先駆的研究の効果はスタートアップ企業という形で現れる(経済成長の半分以上はイノベーション由来)

あとがき

まえがきを含めて、エイブラハム・フレクスナー、ロベルト・ダイクラーフ『「役に立たない」科学が役に立つ』(東京大学出版会、2020年)より。

本文を編集してリストを作成しました。まえがきのフレクスナーとは、プリンストン高等研究所の初代所長を務めたエイブラハム・フレクスナー。

本書は、1939年にフレクスナーが発表した “The Usefulness of Useless Knowledge” に2012年からプリンストン高等研究所の所長を務めているロベルト・ダイクラーフのエッセイを添えて、2017年に出版されたもの。前者はパブリックドメインに置かれていて原著(PDF) や和訳(PDF) をネット上で読むことができます。

リスト化したのはダイクラーフの文章です、念のため。

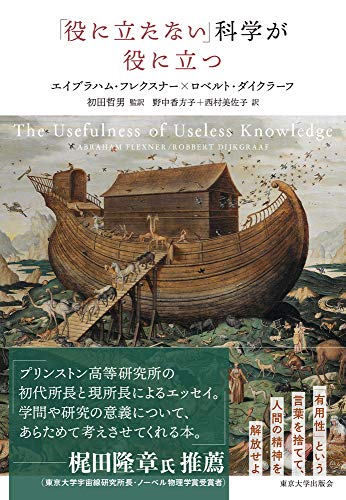

タイトル: 「役に立たない」科学が役に立つ

著者: エイブラハム・フレクスナー(著)、ロベルト・ダイクラーフ(著)、初田 哲男(翻訳)、野中 香方子(翻訳)、西村 美佐子(翻訳)

出版社: 東京大学出版会

出版日: 2020-07-29