まえがき

僧同士の争いを、僧たちの共同体が解決する方法とは。

リスト

- 【対面して坐る】二人の僧は、対面して坐り、呼吸し、いかにむずかしくても、微笑をします。共同体の全員も、戦う気持ではなく、役立とうという気持で坐ります。

- 【思い出す】争いのいきさつの全体を、それと関わりのある細部のすべてにわたって、思い出そうとします。

- 【強情でない】二人のどちらもが、和解と理解のための気持をもって、全力をつくします。共同体はそれを期待していることを雰囲気で示します。

- 【ぬかるみに藁を敷く】尊敬を受けている先輩の僧が、一人ずつ選ばれてそれぞれの側に立ち、相手が良い感じを持つような言い方で、彼が代表する僧を庇護する言葉を述べます。

- 【自発的に告白する】二人の僧が、おのおの、みずからの欠点を明らかにします。共同体は、二人を励ます気持を持ってそれを聞きます。先輩僧は、共同体の幸せがもっとも重要であることを二人に想い起こさせます。

- 【全会一致によって決定する】この問題についての委員会が評決を提案します。委員会は三度にわたって共同体の全員に異議のないことを確認します。

- 【評決を受け入れる】評決がどのようなものであれ、二人の僧がそれに従うこと、さもなければ共同体から出てゆかなければならないことが、事前に合意されています。

あとがき

『仏の教え ビーイング・ピース―ほほえみが人を生かす』より。本文を要約・編集してリストのかたちにしました。

お坊さん同士も争うことはあるんですね。しかも『一つの争いを解決するのに、何回もの会合が開かれることがあります』とも。

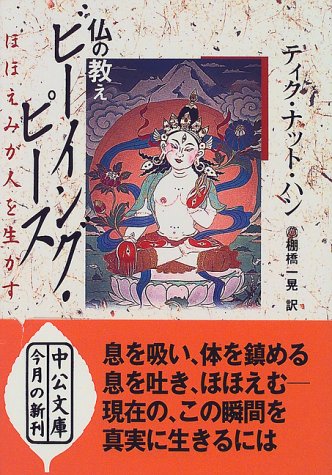

タイトル: 仏の教え ビーイング・ピース―ほほえみが人を生かす (中公文庫)

著者: ティク・ナット ハン(著)、Hanh,Thich Nhat(原著)、一晃, 棚橋(翻訳)

出版社: 中央公論新社

出版日: 1999-11-01